Coopertoners

martes, 27 de agosto de 2013

The Weather Underground

Por esta parte del continente poco y nada se conoció sobre los movimientos radicales en los Estados Unidos, allá por 1970. The Weather Underground y The Black Panthers fueron las mas importantes. Una basaba su lucha en el retiro de las tropas Norteamericanas en Vietman. La otra peleaba por los derechos y reivindicaciones negados a la gente negra.

Para conocer mas detalladamente la historia de este particular grupo, adjunto un link sobre un articulo publicado en la sección espectáculos del diario Pagina / 12. ACÁ.

Puede verse la película completa, con subtíulos en Español y en buena calidad de imagen.

viernes, 23 de agosto de 2013

Soy un ser humano. Mi vida tiene valor.

No tengo que decir lo mal que estan las cosas. Todo el mundo

lo sabe.

Estamos en una crisis. La gente esta de paro o tiene miedo a

perder su trabajo.

El dólar no vale ya ni cinco centavos. Los bancos quiebran, los comerciantes guardan armas abajo del mostrador. Hay Punks por las calles y

nadie sabe que hacer. Es imparable. Sabemos que el aire es irrespirable y que

comemos basura. Nos sentamos ante la televisión mientras el presentador nos

dice que se han cometido 15 homicidios y 63 crímenes como si fuera algo normal.

Las cosas estan muy mal. Aún peor. El mundo se ha vuelto loco. La locura es tal

que ya no salimos a la calle. Nos quedamos en casa y nuestro mundo se vuelve

mas pequeño. Decimos: “Al menos déjenos en paz en nuestras casa. Si tengo una

tostadora y una televisión, no diré nada. Pero déjenos en paz”. ¡Pero no los voy

a dejar en paz! Quiero que se enojen. No quiero que se manifiesten ni que

escriban a sus congresistas. No se que hacer sobre la depresión, la inflación,

los Rusos y el crimen. Solo se que tienen que enfurecerse. Tienen que gritar: “Soy

un ser humano. Mi vida tiene valor”

Inolvidable escena de la película Network (1976), protagonizada a la perfección por el actor Peter Finch.

martes, 20 de agosto de 2013

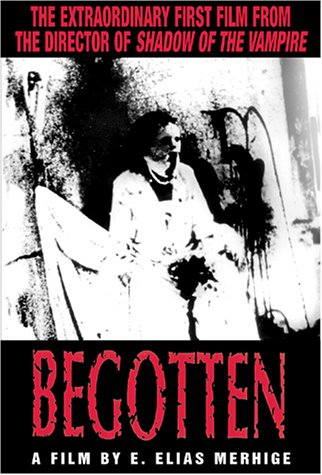

Begotten (Engendrado)

Puede verse como una visión deformada de lo que fue la estadía en la tierra de Cristo en vida.

Puede verse como una alegoría macabra sobre la raza humana.

Puede verse con ojos de Duchamp, algo sin sentido que en cada mente dispara una interpretación diferente. Pueden verla como quieran. Lo que no se puede negar es la oscuridad y el espanto que derrama cada toma.

Bienvenidos al infierno...

martes, 13 de agosto de 2013

Los dos pilotos de Hiroshima

Cierta vez, un 6 de agosto de 1945, en distintos aviones, dos hombres volaron sobre la ciudad de Hiroshima. Se acaban de cumplir sesenta y ocho años del suceso. Uno era el general Paul Tibbets, comandante del operativo. Su avión habría de lanzar la primera bomba atómica sobre una ciudad abierta, que vivía uno más de los difíciles días de la guerra. Pero a esa vida se había acostumbrado. Alguna vez –pensaban– terminaría. La guerra, primero. Los difíciles días, después. Había en esa ciudad, había en Hiroshima, todo lo que suele haber en una ciudad, hombres buenos y malos, mujeres laboriosas, niños que esperaban un futuro para hacerlo suyo y vivirlo con todo derecho, ancianos que se preparaban para una muerte dulce pese al horror de los últimos años. También había animales. Que no saben hacer algoritmos, que no saben dividir el átomo, pero su capacidad de sufrimiento es la misma que la de cualquier humano. Deben ser incluidos en la masacre.

Little Boy

El otro hombre –el que, veremos, era muy distinto a Paul Tibbets, tan distinto como distintas fueron sus existencias posteriores al hecho del 6 de agosto de 1945– se llamaba Claude Eatherly y su tarea consistía en fijar el blanco preciso en que la bomba habría de caer. Se equivocó por poco. Debía señalar un puente. Señaló un hospital. A primera vista, uno dice qué horror: un hospital en lugar de un puente. No, en un bombardeo normal habría sido un error imperdonable. Pero en éste no. Era lo mismo. Tanto el Hospital como el puente desaparecieron de la realidad en cinco minutos, o algo así. ¿Importa un minuto menos o un minutos más? Cuando Eatherly regresó a la base, sus compañeros le dijeron –entre la sorna y el asombro–: “¿Sabés lo que hiciste, Paul? Mataste a 200.000 personas en cinco minutos”. Algunos hasta lo felicitaron. Eatherly quedó paralizado. El horror y la culpa penetraron tan hondamente en su sensible conciencia moral que jamás habrían de salir de ahí. Que lo llevarían a la locura. Años más tarde, al Hospital Waco en que estaba internado por graves trastornos mentales, llegó una carta inesperada. Era del distinguido filósofo alemán Günther Anders, discípulo de Heidegger, exiliado del nazismo, esposo de Hannah Arendt. Un hombre, también de extrema sensibilidad, que había entregado su vida luchando contra el armamentismo nuclear. Era, en alguna de sus partes, así: “El que precisamente usted, y no cualquier otro de entre sus miles de millones de contemporáneos, se haya condenado a ser un símbolo, no es culpa suya, y es ciertamente horrible. Pero así es” (Günther Anders, El piloto de Hiroshima, Más allá de los límites de la conciencia, Paidós, Madrid, 2010, p. 33). Más adelante añade una frase de una precisión, de una verdad desgarradora: “También usted, Eatherly, es una víctima de Hiroshima” (Ibid., 39).

Paul Tibbets. El hombre que durmió tranquilo hasta su muerte.

La tragedia de Claude Eatherly –y, desde luego, de los cientos de miles de víctimas de Hiroshima y Nagasaki– había empezado el 2 de agosto de 1939. En esa fecha, Albert Einstein, un científico que ha pasado a la historia como un viejito divertido que saca la lengua en una foto que busca exhibir su espíritu juguetón, su espíritu de sabio distraído, temeroso de que Alemania pudiese elaborar la bomba atómica antes que los aliados, envió al presidente Roosevelt una carta que dice mucho y tal vez todo: “Algunos recientes trabajos (...) me llevan a esperar, que en el futuro inmediato, el uranio pueda ser convertido en una nueva e importante fuente de energía. Algunos aspectos de la situación que se han producido parecen requerir mucha atención y, si fuera necesario, inmediata acción de parte de la Administración” (Einstein a Roosevelt, agosto 1939). Las palabras que escribe seguidamente revelan su determinación de entregarle al poder militar una bomba tan poderosa como ninguna, ni remotamente, antes lo fue: “En el curso de los últimos cuatro meses se ha hecho probable el iniciar una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, por medio de la cual se generarían enormes cantidades de potencia y grandes cantidades de nuevos elementos parecidos al uranio. Ahora parece casi seguro que esto podría ser logrado en el futuro inmediato. Este nuevo fenómeno podría ser utilizado para la construcción de bombas, y es concebible –pienso que inevitable– que pueden ser construidas bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas”. Una de las cosas que hoy resulta desagradable de esa carta –entre tantas otras– es que Einstein anticipa su firma con la fórmula: Su Seguro Servidor. Luego se arrepintió. Dijo que envió esa carta por el temor de que Hitler tuviera la bomba antes que todos. “Pero me equivoqué –dice–. Ese temor era infundado. Si hubiera sabido la Caja de Pandora que estaba abriendo no habría enviado esa carta.” No creo mucho en los arrepentimientos. No sirven de nada. O casi nada. Ninguno de los muertos de Hiroshima y Nagasaki volvió a la vida por el arrepentimiento del “sabio”. Ni Claude Eatherly se curó de su locura.

Claude Eatherly. Terminó sus días sumido en la locura.

Por el contrario, el “otro” piloto de Hiroshima (aunque, en rigor, el “otro” es Eatherly, no sólo porque no comandaba la misión, sino porque se convirtió en el “otro” al enloquecer, al no aceptar ser un “héroe de la patria” que había salvado con esa acción a millones de jóvenes norteamericanos de morir en la continuación de la guerra contra el Imperio de Hirohito), el general de brigada Paul Tibbets, aceptó gozoso el papel de “héroe” que EE.UU. requería de los hombres de esa misión exterminadora. Hay que entender esto: Eatherly, con su locura, con su conciencia desgarrada, era la denuncia viviente del horror de la masacre nuclear. ¿Qué pasaba con ese desgraciado, ese infeliz que se la pasaba lloriqueando por todas partes en lugar de mostrarse como el héroe que era?, rugían los militares. Había que esconderlo. El mundo no debía saber nada de Claude Eatherly.

Little Boy en acción

El estrellato sería para Tibbets y sus otros hombres, todos valientes, todos patriotas, todos sanos soldados de la patria. Incluso, el general de brigada Paul Tibbets se transformó en un propagandista de su misión a bordo del Enola Gay (nombre que le puso su madre a su avión, que llevaba la bomba) con frases que han quedado para la historia del cinismo: “Hice lo que tenía que hacer. Lo haría de nuevo. Sepan que duermo tranquilo”.

En 1952, se filma una película sobre aspectos de su vida y la bomba sobre Hiroshima. Nada menos que una estrella como Robert Taylor asume la responsabilidad de interpretarlo. Durante esos días, Robert Taylor ya denunciaba comunistas en los tribunales de MacCarthy. De todos modos, cuando ve el hongo atómico desde su avión dice: “Dios mío, ¿qué hemos hecho?”. Los cineastas intentaron humanizar, no exactamente a Tibbets, sino al piloto norteamericano, sobrepasado por el espectáculo casi místico del monstruo enceguecedor, gigantesco, jamás visto. Tibbets se ofende: “Yo no dije eso. Eso lo habrá dicho Robert Taylor”. En rigor, Taylor sólo dice: “Dios mío”, acaso porque hicieron otra versión cuando advirtieron que era demasiado “arrepentimiento”. Algún halcón dijo: “¿Cómo qué hemos hecho? Hicimos lo correcto. Había que terminar la guerra, mierda”. Claro que la terminaron. Pero Japón ya se había rendido. Toda esa historia acerca de la terrible resistencia que aún Japón ofrecería y que habría de terminar con la vida de millones de soldados norteamericanos es falsa. Temían, los halcones de EE.UU., que Rusia se metiera en la Guerra del Pacífico, que fue paralela a la de Europa, distinta. Una cosa entre EE.UU. y Japón disparada bajo la excusa de Pearl Harbour. MacNamara y Curtis Le May (el más temible de los militares norteamericanos), con vuelos rasantes, arrojaban bombas incendiarias sobre las ciudades japonesas. “Veníamos matando cien mil civiles por noche.

¿Para qué la bomba?” MacNamara (en el gran documental La niebla de la guerra) dirá: “Si no hubiéramos ganado nos habrían condenado por criminales de guerra”. ¿Está claro, verdad? Un criminal de guerra victorioso, no lo es. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki no se tiraron contra los japoneses –ya agotados y deseosos de rendirse, algo que EE.UU. deliberadamente les tornaba imposible porque les exigía la entrega de la soberanía– sino contra la Unión Soviética. Primero, para que no entraran en Japón y tuvieran, en poco tiempo, un Japón comunista. Y segundo, porque esas dos bombas iniciaban el comienzo de la Guerra Fría. “Aquí estamos. Miren el juguete que tenemos. O nos respetan o los hacemos picadillo.” Eisenhower y MacArthur se opusieron con furia al uso de la bomba. Nixon los trató de comprender. Dijo a la opinión pública: “Son soldados muy profesionales. Sólo conciben atacar blancos militares. Nunca civiles”. Eisenhower insiste: “¿Cómo pueden arrojar sobre una ciudad esa cosa horrible?”. Y MacArthur: “Las guerras no se ganan matando a mujeres y niños”. Churchill, un civil, había aceptado hacerlo con la ciudad alemana de Dresde. Aquí murieron cerca de 200.000 civiles. Casi como en Hiroshima y Nagasaki.

Y no quedó nada...

Eatherly fue la conciencia moral de la tragedia. El hombre que no pudo tolerar el horror. No puede dormir. Le dan somníferos. Se aferra a la bebida. El alcohol –por un tiempo al menos, aunque breve– calma la angustia. Pero no: en 1950 elige quitarse la vida. Para su desgracia, lo salvan. Otra vez a una clínica psiquiátrica. Su mujer –harta de tolerarlo– lo abandona. Sus amigos se avergüenzan de él. Sobre todo sus compañeros en la misión de aniquilamiento. Se le acerca el filósofo Günther Anders y esa correspondencia que entablan es un gran documento. Anders –pacifista toda su vida– termina sus días pregonando la violencia. Unica salida, dice. (Ver Rebeldía y esperanza, de Osvaldo Bayer.) Claude Eatherly muere en 1978, en un manicomio, a los setenta años. Tibbets –lleno de gloria y condecoraciones– muere en noviembre de 2007. Tenía noventa y dos años. Hasta el último día de su vida, dijo: “Siempre duermo tranquilo”.

José Pablo Feinmann

Fuente: Página / 12

miércoles, 31 de julio de 2013

Chernobyl

El hombre avanza a pasos agigantados. El futuro es prometedor. La tecnología no sabe de límites ni utopías. Hay hordas de tecnocratas aplaudiendo hasta reventarse las manos. O tal vez haya sido culpa de los ignorantes o los indiferentes. Ya es tarde. El futuro ya llegó y éste es su legado. A 27 años de aquella terrible explosión nuclear.

sábado, 20 de julio de 2013

Operación masacre. La película.

Película Argentina basada en un hecho real. Fué filmada en la clandestinidad durante la dictadura del general Agustín Lanusse en el año (1972) El argumento se basó en el libro homónimo escrito por Rodolfo Walsh. Fue dirigida por Rodolfo Cedrón. Sus protagonistas fueron Norma Aleandro, Carlos Carella, Víctor Laplace, Ana María Piccio, Walter Vidarte, Miguel Narciso Bruce y Julio Troxler (Sobreviviente de aquella noche trágica) Un poco de memoria, no viene nada mal. Una buena ocasión para tratar de entender lo inentendible.

Fuente

lunes, 1 de julio de 2013

El silencio de los inocentes

Hace veinte años, el asesinato de tres chicos en un pueblo pobre de Arkansas conmocionó a los Estados Unidos y a los medios, fascinados por el cóctel de morbo, delirante pintoresquismo regional y la posibilidad de que los culpables fueran adolescentes fans del heavy metal. Los documentalistas Joe Berliger y Bruce Sinofsky siguieron el caso y el desastroso comportamiento de la Justicia en la magnífica serie de películas Paradise Lost. Y ahora, Peter Jackson se les une con otro documental, Los chicos de Memphis, recién editado en dvd: el director de El Señor de los Anillos no sólo termina de demostrar la inocencia de los acusados, sino que aportó recursos financieros para que se reabra la investigación y se dé finalmente con el verdadero culpable.

En mayo de 1993, en una zona pantanosa de West Memphis (Arkansas) conocida como Robin Hood Hills, tres chicos de ocho años aparecieron muertos, sus cadáveres desnudos y uno de ellos severamente mutilado. Los chicos estaban desaparecidos y llevaban unos días buscándolos. Un mes más tarde, el jefe de la policía local anunciaba ante la prensa el arresto de tres adolescentes sobre cuya culpabilidad tenía, en “una escala del uno al diez”, una certeza de once (sic). Sin embargo, no había ninguna evidencia que vinculara a los adolescentes, Damien Echols (de 18 años), Jessie Misskelley (17) y Jason Baldwin (16), con los crímenes de los que se los acusaba. Pronto la condena social y la unilateral cobertura mediática dieron la impresión de que se trataba de un caso cerrado, que el correspondiente juicio se limitaría a confirmar lo que ya todos en el pueblo sabían. Como vestían remeras negras y escuchaban Metallica, nadie pareció cuestionar las sospechas de que se trataba de practicantes de satanismo y de que los asesinatos habían formado parte de algún ritual macabro.

La única “prueba sólida” en la que se basaba la policía era una presunta confesión de Misskelley. Dicha confesión había sido obtenida bajo coerción, al final de un interrogatorio que duró 12 horas de las cuales solo quedaron registrados 45 minutos, y en el que no estuvo presente ni un juez, ni un abogado, ni un testigo. En lo poco que quedó grabado alcanza a percibirse cómo los interrogadores fueron conduciendo las respuestas para que Misskelley –quien tiene un coeficiente intelectual de 72, lo que se considera un grado de retardo mental– corrigiera los horarios de sus testimonios de manera que se ajustaran a las denuncias de las desapariciones de los tres chicos asesinados. La “confesión” no pudo usarse en el juicio porque Misskelley no aceptó testificar contra los otros dos, pero para entonces su difusión ya había inclinado al jurado irreversiblemente. Esto, y el extendido prejuicio de un pueblo entero en llamas, le alcanzó a la Justicia local para condenar, en 1994, a Misskelley y Baldwin a cadena perpetua, y a Echols, señalado como el “líder de la bandita”, a la pena de muerte.

Jessie Misskelley

Desde que se conocieron los arrestos y hasta después del juicio, los documentalistas Joe Berliger y Bruce Sinofsky se instalaron en West Memphis para seguir y registrar el caso. Habían sido enviados por HBO –elegidos por un excelente documental anterior, Brother’s Keeper– para hacer una película sobre un tipo de crimen juvenil, un retrato de juventud descarriada. En un principio, no tenían dudas sobre la culpabilidad de los adolescentes, ya que eso era lo que sostenía monolíticamente la prensa sobre el crimen. Pero enseguida se encontraron con un caso tremendo de degeneración judicial que estaba destinado a desembocar en una condena fatal. Tras conseguir un acceso extraordinario a los familiares de las víctimas y de los acusados, a los abogados y a los juicios orales, Berlinger y Sinofsky le dieron forma a un documental extraordinario titulado Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (1996), que llamó la atención sobre el caso y dio pie a un movimiento de alcance nacional en apoyo de una defensa justa de quienes pasaron a ser conocidos como “Los Tres de West Memphis” (WM3). Por su parte, los directores hicieron propia la causa, decidiendo que seguirían cubriendo el caso hasta ver a los chicos excarcelados, y continuaron su cobertura en otros dos impresionantes documentales, Paradise Lost 2: Revelations (2000) y Paradise Lost 3: Purgatory (2011). En medio de este largo proceso, que fue reuniendo el apoyo de anónimos, de activistas y de famosos como Eddie Vedder, Henry Rollins, las Dixie Chicks y Johnny Depp –que incluso compró los derechos para una biografía de Echols–, se sumó activa pero (en un principio) anónimamente un importantísimo realizador que se había visto conmocionado por este flagrante caso de injusticia: Peter Jackson.

Junto a su mujer y coguionista de siempre, Fran Walsh, el director de El Señor de los Anillos promovió con importantes aportes financieros la reapertura de la investigación, no solo para probar la inconsistencia de las condenas de los West Memphis Three, sino para dar con el auténtico culpable, a quien tantos años de desidia y entorpecimiento le habían dado margen para cubrirse o escaparse. Tras nuevos testeos de ADN y el análisis de nuevas evidencias –que la deficiente e insuficientemente solventada defensa original nunca había llegado a hacer–, y bajo una figura legal dudosa, Damon, Misskelley y Baldwin salieron por fin en libertad, tras 18 años de cárcel. Este procedimiento legal, The Alford Plea, permitía que la Justicia de Arkansas considerara la pena cumplida, pero no declaraba la inocencia de los chicos, y por lo tanto, ni admitía su error ni la nulidad de los juicios previos, ni impulsaba la búsqueda del verdadero culpable de los crímenes. Esta última etapa dio lugar a una cuarta película sobre el tema, producida por Jackson y Walsh y dirigida por la documentalista Amy Berg, que acaba de llegar directamente al dvd local con el título Los chicos de Memphis (West Memphis), y que reconstruye toda la historia sosteniendo la inquietante tesis de que, por más que los falsos culpables finalmente fueron liberados, hay un tema más grande y perturbador alrededor de este caso, relacionado con las fallas del sistema de Justicia. Y, como dejó en claro Paradise Lost, con ciertos prejuicios muy arraigados, con el estilo de vida y ciertas taras de una parte del interior profundo de los Estados Unidos.

EXHIBICION DE ATROCIDADES

La secuencia de atrocidades de Paradise Lost arranca con las imágenes muy explícitas de los cadáveres recién encontrados de los nenes: los cuerpos desnudos, encorvados y marcados, expresando indefensión y vulnerabilidad. Pero no mucho menos brutal e impresionante que la escena del crimen es lo que viene después, cuando la película se interioriza en la vida del pueblo. En un clip de un noticiero, un periodista le pregunta a Pam Hobbs, la madre de una de las tres víctimas, si cree que “la gente que hizo esto adoraba al diablo”, a lo que ella contesta sin dudar: “¡Sí! Mirá la pinta que tienen. ¡Son unos reos!”. Los documentalistas recortan la imagen sobre la cruz que Hobbs lleva en una de sus manos, y Paradise Lost encuentra enseguida su rumbo: no solo han dado con un caso de corrupción del sistema, sino con todo un universo, parte del llamado Cinturón Bíblico estadounidense, a retratar.

Se trata de una región azotada por la miseria y las consecuentes deficiencias de formación y educación; una comunidad castigada y estancada, conservadora y rabiosamente religiosa. En breve y contundente sucesión vemos los carteles del sermón del día de diversas iglesias locales; el de la Bautista reza: “Dios no tiene problemas de desempleo”; el de la Iglesia de Cristo titula: “La mayoría de nosotros podríamos ser padres perfectos si no fuera por nuestros hijos”. En este panorama cobra prominencia John Mark Byers, padrastro de una de las víctimas: en un par de escenas lo vemos desplegar su teatral furia vengadora con palabras de la Biblia. “Lucifer se apoderó de vuestras mentes y celebraron sus rituales satánicos aquí”, dice un afiebrado Byers, mientras describe la castración, los golpes y el despellejamiento de los chicos. “Jessie, Jason, Damien, espero que vuestro amo se los lleve pronto; y les prometo una cosa: cada 5 de mayo (día del crimen) haré mis necesidades (sic) sobre sus tumbas. Pongo a Dios por testigo.”

Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam saludando a Echols

Por supuesto que Byers es un personaje único, un chiflado temible, pero componentes de esa misma fiebre religiosa impulsaron algunos de los momentos más terribles del juicio a Echols. Un presunto experto en ocultismo presta testimonio en la Corte, explicando las costumbres de los satanistas, una obsesión regional desde los ’80. Como a uno de los chicos asesinados le han arrancado el escroto, muchos creen que Damien Echols lo hizo para beber su sangre como parte de un ritual. Echols es sometido a un largo interrogatorio sobre sus conocimientos en materia de ocultismo, la Wicca y Aleister Crowley. Su actitud relajada, hasta canchera al responder, no lo beneficia a los ojos de un jurado ya sumergido sin retorno en sus propias convicciones. Tampoco que declare que Metallica, “y el heavy metal en general” lo hacen “sentirme más vivo”. “¿Tiene algo de malo, en sí mismo, vestir de negro? No. ¿Tiene algo de malo en sí escuchar heavy metal? No. Pero cuando uno junta las dos cosas, y empieza a indagar y a ver en el interior de Damien Echols, uno puede ver que dentro de esa persona no hay un alma”, dice el fiscal John Fogleman en uno de los momentos más auténticamente increíbles del juicio.

Es terrible asistir al dolor de los padres de los chicos muertos, pero también a las expresiones de desconcierto y desconsuelo de los padres de los acusados, que en toda oportunidad se ven genuina y humildemente convencidos de la inocencia de éstos. El juicio llega a su fin con una cantidad de evidencias a favor de los chicos –no hay un solo rastro de sangre que los ligue a la escena del crimen– totalmente desestimadas.

Johnny Deep junto a Echols en la presentación de su libro

NINGÚN PARAÍSO

Las principales críticas que se le hicieron a la primera película estuvieron dirigidas al foco que ponen los cineastas sobre Byer, porque, en todo caso, la estupidez y la ignorancia no son crímenes capitales. Cuando, pocos años después de la repercusión de la primera película, Berlinger y Sinofsky volvieron a West Memphis, el pueblo les dio vuelta la cara, los escupió (literalmente), acusándolos de haberlos pintado ante el mundo como una comunidad de rednecks, el fondo del barril de los blancos pobres del Sur. Los documentalistas argumentan que su objetivo no era la explotación de la pobreza sino exhibir las injusticias que suelen caer con mayor dureza sobre los sectores menos privilegiados del país. Pero les fue negada la posibilidad de filmar los juicios, y muchos ya no se dejaron entrevistar.

Dadas las limitaciones y resistencias encontradas, buena parte de la segunda película se centró en el crecimiento del movimiento Free the West Memphis Three, gestado entre individuos de diversos lugares del país que se habían conmovido con la primera película. Film militante, PL2 fue objetado por focalizarse con saña en Byers. La muerte de su esposa poco después del film anterior por “causas indeterminadas”, y un delirante asunto alrededor de su dentadura postiza y una mordedura marcada en la cara de uno de los nenes muertos, da lugar a lo que algunos de los detractores interpretaron como una caza de brujas sobre Byers semejante a la que Arkansas había lanzado sobre los WM3 en 1994.

Echols en la cárcel

En Paradise Lost 3 (2011) Berlinger y Sinofsky se reencuentran tras diez años con Echols, convertido en un muchacho de 30 y pico perfectamente articulado al hablar, y casado con la abogada neoyorquina Lorri Davis, con la que inició una relación por correspondencia. La película sigue la presentación de nuevas evidencias a cargo de un más poderoso y bien financiado equipo legal, y entre ellas aparecen revelaciones sorprendentes, como que las presuntas y largamente discutidas heridas de cuchillo en los cuerpos de los nenes habrían sido infligidas post mortem por ¡un tipo de tortuga que habita los pantanos locales!, a las que incluso se les puede atribuir la castración. También consiguen que se les dé más importancia a los (costosos) análisis de ADN, que no solo prueban la falta de vinculación de los acusados con la escena del crimen, sino que llaman la atención (a partir de un cabello) sobre otro padrastro de las víctimas, Terry Hobbs. El film se extiende hasta la liberación de Echols, Misskelley y Baldwin por una pirueta judicial, la Alford Plea, con la que el Estado –y los involucrados: el juez, ahora senador, y el fiscal, ahora juez– se cubre ante las potenciales demandas millonarias que les caerían encima si reconocieran su error. Berg y Berlinger coinciden en que la liberación sin exoneración es “un final trágico para esta historia terrible sobre el sistema de Justicia norteamericano”.

“No quiero parecer modesto”, dijo Berlinger, “porque sí creo que si las Paradise Lost no se hubieran hecho, Echols a esta altura ya hubiera sido ejecutado, y Baldwin y Misskelley olvidados. Fuimos los únicos que en ese momento dijimos: ‘Acá hay algo que está fundamentalmente mal’, e hicimos un film concienzudamente objetivo. La gente de WestMemphis.org son algunos de los héroes anónimos de esta historia, y por supuesto Peter Jackson merece mucho crédito por los millones de dólares y el empeño que puso en su heroica re-investigación del caso. Asimismo, la investigación en sí misma no hubiera ocurrido si a Jackson no lo hubiera motivado nuestro trabajo en el primer Paradise Lost”.

Y DESPUES

Paradise Lost y Los chicos de Memphis demandan reflexiones esenciales sobre el periodismo y el documental, sobre la celebridad, sobre cómo intervienen en una realidad, modificándola. “Nuestros films y el de Jackson son dos tipos de experiencia bien distintas”, dice Berlinger. “La trilogía representa un periodismo objetivo hecho por gente que no tiene que ver con el asunto que se narra, mientras que WoM es un apasionado documental de defensa hecho por quienes impulsaron y financiaron la reapertura del caso.” Lo más criticable de Los chicos de Memphis es que, mientras pugna por la excarcelación de los WM3, sale también a la caza del verdadero culpable, y carga por demás sobre Hobbs. Se trata de un tipo desagradable, cínico y agresivo, pero eso no lo convierte en el asesino; si embargo, termina la película y uno se queda con la sensación de que fue él quien mató a los chicos. La caza de brujas, otra vez. Mientras tanto, está a punto de estrenarse Devil´s Knot, del canadiense Atom Egoyan, basada en el libro de investigación de Mara Leveritt, con Reese Whiterspoon y Colin Firth: los chicos de Memphis llegan a Hollywood, todavía desde un relativo indie, pero con grandes estrellas en los títulos.

Lo que ya no habrá es serie de Paradise Lost. “No vamos a seguir con los documentales. Fueron 18 años de nuestras vidas, y hoy solo podríamos hacer un seguimiento amarillista de las vidas después de la cárcel o una búsqueda del verdadero asesino, misión que ya asumió Jackson. Hoy West Memphis es un lugar derruido, deprimido y peligroso, está atravesado por los asesinatos y una atmósfera policíaca. La gente es muy pobre, está mal alimentada y hay mucha metanfetamina. Es muy triste.” Berlinger colabora con Echols en un proyecto para ayudar a chicos en problemas como los de los WM3, pero, dice “para nosotros es hora de pasar la posta y cabalgar hacia el horizonte”.

Mariano Kairuz. Suplemento Radar de Página / 12 Domingo 30 de Junio del 2013

mmmmMariano

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

.jpg)

.jpg)