Coopertoners

miércoles, 26 de marzo de 2014

El Ausente

Pudo llegar a ser la hora que marca un solo reloj. Lo cierto es que el fulano se esfumo sin dejar rastros de su existencia .Algo así como el cero absoluto. Sin marcas ni respuestas. Han quedado recuerdos y alguna que otra fotografía tomada desde lejos. Muchos temieron por una suerte poco feliz mientras el resto se resignaba a seguir como si nada hubiera pasado. Mezcla de santo redentor y loco de atar, supo romper con todo tipo de ataduras que lo tenían a maltraer. Demostró (y esto escupiéndole la jeta al mas conservador ) como es eso de cagarse en formalidades y estereotipos. Pudo haber sido un acto reflejo o una forma de esquivar el bulto de una maldita monotonía ¿Quien puede saberlo? Se tejieron cientos de sospechas sin encontrar una sola respuesta lógica. Por ahora se sigue respirando vacío. A fin de cuentas si hay que seguir, es mejor que sea respetando las convicciones del ausente.

Extracto de "Un mundo aparte en una mirada diferente" Krocoop Editores. 1997 NDD.

martes, 4 de marzo de 2014

Dieguito

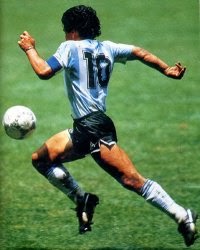

Según su padre, que tal vez lo odiara, Dieguito era decididamente idiota. Según su madre, que algo había accedido a quererlo, Dieguito era sólo un niño con problemas. Un niño de 8 años que no conseguía avanzar en sus estudios primarios -había repetido dos veces el primer grado- taciturno, solitario, que apenas parecía servir para encerrarse en el altillo y jugar con sus muñecos: los cosía y los descosía, los vestía y los desvestía, vivía consagrado a ellos. Un idiota, insistía el padre, y un marica también, agregaba, ya que ningún hombrecito de ocho años juega tan obstinadamente con muñecos y, para colmo, con muñecas. Un niño con problemas, insistía la madre, no sin deslizar en seguida alguna palabreja científica que amparaba la excentricidad de Dieguito: síndrome de tal o síndrome de cual, algo así. Y no un marica, solía decir contrariando al padre, sino un verdadero varoncito: ¿acaso no amaba el fútbol? ¿Acaso no se prendía a la tele siempre que Diego Armando Maradona aparecía en la mágica pantalla haciendo, precisamente, magia, la más implacable de las magias que un ser humano puede hacer con una pelota?

Dieguito se deslizaba por la vida ajeno a esos debates paternos. Se levantaba temprano, iba al colegio, cometía allí todo tipo de errores, torpezas o, siempre según su padre, imbecilidades que luego se expresaban en las estólidas notas de su libreta de calificaciones, y después, Dieguito, regresaba a su casa, se encerraba en el altillo y jugaba con sus muñecos y con sus muñecas hasta la hora de comer y de dormir.

Cierto día, un día en el que incurrió en el infrecuente hábito de salir a caminar por las calles de su barrio, presenció un suceso extraordinario. Fue en un paso a nivel. Un poderoso automóvil intentó cruzar con las barreras bajas y fue arrollado por el tren. Así de simple. El tren siguió su marcha de vértigo y el coche, hecho trizas, quedó en un descampado. Dieguito no pudo dominar su curiosidad. ¿Quién conduciría un coche tan hermoso? Corrió -¿alegremente? - a través del descampado y se detuvo junto al coche. Sí, estaba hecho trizas, negro, humeante y con muchos hierros retorcidos y muchísima sangre. Dieguito miró a través de la ventanilla y se llevó la sorpresa de su corta vida: allí dentro, algo deteriorado, estaba él, el hombre que más admiraba en el mundo, su ídolo.

Una semana después todos los diarios argentinos dedicaban su primera plana a un suceso habitual: Diego Armando Maradona llevaba más de diez días sin acudir a los entrenamientos de su equipo. Hubo polémica, reportajes a variadas personalidades (desde ministros a psicoanalistas y filósofos) y conjeturas de todo calibre. Una de ellas perseveró sobre las otras: Diego Armando Maradona había huido del país luego de ser arrollado por un tren mientras cruzaba un paso a nivel con su deslumbrante BMW. ¿A dónde había huido? Muy simple: a Colombia, a unirse con el anciano y desfigurado Carlos Gardel, quien aún sobrevivía a su tragedia en el país del realismo mágico. Ahora, desfigurados horriblemente, los dos grandes ídolos de nuestra historia se acompañaban en el dolor, en la soledad y en la humillación de no pode mirarse a un espejo. Ellos, en quienes se había reflejado el gran país del sur.

En el medio de la tristeza nacional no pudo sino sorprender al padre de Dieguito la alegría que iluminaba sin cesar el rostro del niño, a quien él, su padre, llamaba el pequeño idiota. ¿Qué le pasaba al pequeño idiota?, preguntó a la madre. "No sé", respondió ella. "Come bien. Duerme bien." Y luego de una breve vacilación -Como si hubiera, demoradamente, recordado algo inusual- añadió: "Sólo hay algo extraño". "Qué", preguntó el padre. "No quiere ir más al colegio", respondió la madre. Indignado, el padre convocó a Dieguito. Se encerró con él en su escritorio y le preguntó porque no iba más al colegio. "Dieguito no queriendo ir al colegio", respondió Dieguito. El padre le pegó una cachetada y abandonó el escritorio en busca de la madre. "Este idiota ya ni sabe hablar", le dijo. "Ahora habla con gerundios". La madre fue en busca de Dieguito. Le preguntó porque hablaba con gerundios. Dieguito respondió: "Dieguito no sabiendo que son gerundios".

Transcurrieron un par de días. Dieguito, ahora, ya casi no bajaba del altillo. Sus padres decidieron ignorarlo. O más exactamente: olvidarlo. Que reventara ese idiota. Que se pudriera ese infeliz: sólo para traerles desdichas y papelones había venido a este mundo.

Sin embargo, hay cosas que no se pueden ignorar. ¿Cómo ignorar el insidioso, nauseabundo olor que se deslizaba desde el altillo hacia el comedor y las habitaciones? ¿Qué diablos era eso? ¿A quién habrían de poder invitar a tomar el té o a cenar con semejante olor en la casa? Decidieron resolver tan incómodo problema. "Esto", dijo el padre, "es obra del pequeño idiota". Llamó a la madre y, juntos, decidieron emprender la marcha hacia el altillo. Subieron la estrecha escalera, intentaron abrir la puerta y no lo consiguieron: estaba cerrada. "¡Dieguito!", chilló el padre. "¡Abrí la puerta, pequeño idiota!" Se oyeron unos pasos leves, giró la cerradura y se abrió la puerta. Dieguito la abrió. Sonrió con cortesía, dijo "Dieguito trabajando", y luego se dirigió a la mesa en que yacía el ídolo nacional ausente. Sí, era él. El padre no lo podía creer: no estaba en Colombia con Gardel, sino que estaba ahí, sobre la mesa, y el olor era insoportable y había sangre por todas partes y el ídolo nacional ausente estaba trizado y Dieguito con, con prolija obsesividad, le cosía una mano (¿la mano de Dios?) a uno de los brazos. Y la madre lanzó un aullido de terror. Y el padre preguntó: "¿Qué estás haciendo, grandísimo idiota?" Y Dieguito (oscuramente satisfecho por haber sido, al fin, elevado por su padre a los dominios de la grandeza) sólo respondió:

-Dieguito armando Maradona.

-Dieguito armando Maradona.

José Pablo Feinmann, Página/12, 1996.

Incluido en "Cuentos de fútbol argentino", selección de Roberto Fontanarrosa, 1997, Ed. Alfaguara.

Incluido en "Cuentos de fútbol argentino", selección de Roberto Fontanarrosa, 1997, Ed. Alfaguara.

jueves, 27 de febrero de 2014

viernes, 14 de febrero de 2014

Déjame enseñarte el mundo en mis ojos

Déjame llevarte de viaje

Alrededor del mundo y de vuelta

Y no tendrás que moverte

Sólo sentarte quieta

Ahora deja que tu mente haga el camino

Y deja que mi cuerpo hable

Déjame mostrarte el mundo en mis ojos

Te llevaré a la montaña más alta

a las profundidades del mar más profundo

y no necesitaremos un mapa, créeme

ahora deja que mi cuerpo se mueva

y deja que mis manos te tranquilicen

déjame enseñarte el mundo en mis ojos.

Eso es todo lo que hay

nada más que lo que puedes sentir ahora

eso es todo lo que hay.

Déjame subirte a un barco

en un viaje largo, largo

tus labios cerca de mis labios

todas las islas en el océano

todos los cielos en movimiento

déjame enseñarte el mundo en mis ojos.

Eso es todo lo que hay

nada más que lo que puedes tocar ahora

eso es todo lo que hay.

Déjame enseñarte el mundo en mis ojos

jueves, 13 de febrero de 2014

La última cena

James Reynolds fué el fotógrafo que se digno a retratar el último pedido de un condenado a muerte. En algunos casos comían hasta reventar, otros en cambio preferían no sobrecargarse demasiado. Eran cuestiones menores ya que todo estaba dicho. Un dato no menor: Todos los ejecutados fueron declarados inocentes luego de la condena. Pequeño detalle. La estupidez humana definitivamente no tiene límites.

David Spence pidió pollo frito, papas fritas, té, café Coca cola y helado de chocolate.

Cameron Todd Willingham pidió tostadas, aros de cebolla, carne y dos porciones de torta.

Leo Jones optó por carne, papas tostadas y huevos.

Claude Howard Jones comió por los días que no vendrían: Carne, salchicha, tostadas con mermelada y ocho huevos.

Rubén Cantu pidió pollo frito, gaseosa y arroz.

Fuente: http://www.buzzfeed.com/tanyachen/photographer-captures-chilling-images-of-wrongfully-accused

miércoles, 12 de febrero de 2014

Hermoso planeta según Devo

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

martes, 11 de febrero de 2014

Lo oscuro en la claridad del imperio.

Entre 1875 y 1914, el imperio británico vive sus tiempos más belicosos y triunfales. Es lo que Eric Hobsbawm llama La Era del Imperio. Es el tiempo de las luces. Inglaterra tiene la certeza de llevar a los territorios que conquista, que somete, los valores de la civilización burguesa, el más alto escalón de la historia, que ella, precisamente, encarna. Pocas veces, desde los territorios de la subalternidad, se hace el ejercicio de ponerse en el punto de vista del Amo. Ni Disraeli, ni Gladstone, ni la reina Victoria, ni Kipling sentían estar avasallando países, quitándoles su soberanía o su sentido del honor. Al contrario, les estaban entregando un sentido digno de la vida. Los estaban integrando al sentido del honor del imperio. Les estaban regalando –con una generosidad que dudaban los otros merecieran– la cultura, el progreso, la civilización. Los ingleses, fieles a su pragmatismo, no utilizaban gastados términos como “las luces de la razón”, surgidos de la Revolución Francesa, que ellos detestaban. Pero el concepto de imperialismo-luz de una civilización que iluminaba territorios oscuros, dejados de lado por la mano de la historia, es inescindible de la idea que el imperialismo tiene de sí.

Decimos esto porque hay un lado oscuro en el vasto y aprisionante desarrollo de la historia de fin del siglo XIX que nos sería imposible comprender sin hacerlo. En tanto el imperio llevaba la luz de la civilización hacia los territorios oscuros, en su propio corazón, en su centralidad, latía lo oscuro, una cultura de la muerte, del pecado y la sangre. Todos han oído hablar de Jack the Ripper (ripper=destripador), pero acaso han omitido ubicarlo en este contexto (el de la era del imperialismo). Los crímenes (célebres) de Jack se cometieron en el distrito de Whitechapel. Esto ya era un problema para la corona, que deseaba mantener a Whitechapel en la oscuridad, ocultarla. Ahí no habían llegado los valores del imperio. Era una zona aún más temible que los peligrosos parajes de los territorios coloniales. Era, también, una deshonra para el imperio. Zona de tabernas de mala vida, de borrachos, de tahúres y prostitutas. Acaso sea posible (y lo es) que la reina y sus ministros decidieran que –aun dentro del territorio racional del imperio– debía existir una zona para que los hombres desfogaran sus pasiones más primitivas. Siempre habrá borrachos, siempre habrá tahúres, siempre habrá solitarios que busquen refugio en el triste regazo de una mujer licenciosa. Ahí estaba, entonces, Whitechapel.

Jack comete sus tropelías macabras entre agosto y noviembre de 1888, plena época de gloria del imperialismo. Mata, cuanto menos, cinco mujeres. Pero lo que hace que sus crímenes sean inolvidables es su metodología, el modo en que los lleva integralmente a cabo. Jack es llamado the ripper (o el deconstructor, también podría decirse) porque trizaba prolijamente a sus víctimas. El deconstructor deconstruye un texto en busca de su conocimiento. Jack conocía los cuerpos humanos. Era médico. Esta era la más plena certeza a que llegó la policía basándose en la precisión de los cortes.

Será apenas dos años antes del inicio de los crímenes de Jack the Ripper, cuando Robert Louis Stevenson, un distinguido escritor del imperio, publica la que será (junto con La isla del tesoro) su más célebre novela: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde. Pareciera esquemático el encuadre de Stevenson. Jekyll es la ciencia, es el Bien. Hasta tal punto lo es, que lo atormenta la existencia del Mal. Busca una fórmula para extirparlo del alma humana. Sólo consigue corporizar a su enemigo en su forma más pura: Mr. Hyde. Si la novela se remitiera a plantear una situación moral binaria no sería lo que es. Pero si nos detenemos en el nombre que Stevenson eligió para la contracara de Jekyll veremos que refiere a la palabra inglesa hidden. Que significa, con excepcional precisión, escondido. En suma: el Mal está escondido en la conciencia del hombre. El Mal está escondido en la conciencia del imperio. Jekyll y Hyde son las dos caras de una misma persona: Jekyll. Aun cuando Jekyll es Jekyll, es Hyde.

Jack the Ripper (esta es la mejor y más coherente teoría que conozco, pues se han hecho demasiadas) era el médico de la reina Victoria, cuyo nieto había contraído sífilis en los territorios subalternos de Whitechapel. Muere sin que el médico de la Corte pueda salvarlo, éste, por consiguiente, decide acometer su venganza. Se transforma en Jack the Ripper. Un hombre de luces, un hombre de ciencia, un hombre que ha estudiado para salvar vidas, se hunde en los territorios del pecado en busca del castigo. Si no lo atrapan nunca será porque es un eminente hombre de la monarquía del imperio. La policía habrá de declarar que siempre supo quién era Jack, pero no podía detenerlo. Algo que revela su sometimiento a la corona.

En 1887, Arthur Conan Doyle publica la primera novela de Sherlock Holmes: A Study in Scarlet (Estudio en Escarlata). La cercanía de las fechas es notable. Holmes es el imperio. Holmes es la racionalidad occidental en su formulación positivista. Es la antítesis del lado oscuro de la era victoriana, Whitechapel. Es lo Otro de Jack the Ripper y Mr. Hyde. Sin embargo, Conan Doyle tuvo la sagacidad de insinuarnos que dentro de Holmes latía un monstruo. ¿Por qué si no se inyectaba morfina? ¿Qué sofocaba la morfina en Holmes? ¿Su aburrimiento en épocas sin trabajo? ¿O cosas peores que el tedio suele despertar? ¿Es el profesor Moriarty su antítesis? No. Pero esto es demasiado evidente en las novelas y los cuentos de Holmes. Conan Doyle sabía que su genial detective necesitaba un rival de su altura. Así, crea a Moriarty: un Holmes del Mal. No en vano mueren juntos, abrazados, cayendo al abismo. Lo mismo podría haber ocurrido con Jekyll y Hyde.

En 1897, el irlandés Bram Stoker cede a la imprenta una novela sobre un conde vampiro. Es Drácula. Lo integraremos necesariamente a este análisis del mundo oscuro. El vampiro –como el Ave de Minerva de Hegel, que es la filosofía– levanta su vuelo al anochecer. Dejaremos esta relación entre vampirismo y filosofía a otros. No puedo tratarla aquí. Pero Stoker, con ella, introduce un punto de vista fascinante: la filosofía comparte el elemento (palabra amada por Hegel) en que vive (la noche) con el vampirismo. La luz de la razón sólo puede vivir bajo las sombras. Hegel quería decir otra cosa: la filosofía sólo puede pensar después de los hechos. Pero, ¿pensó que al mencionar las palabras ave y anochecer se acercaba peligrosamente al mundo del vampirismo, que es el del Mal?

¿Por qué aparece Drácula en el mundo victoriano, en plena época del imperio? Porque el imperio es vampírico. Vive de la sangre de los otros. Llegamos así al centro candente de la cuestión. Jack the Ripper, Mr. Hyde, Moriarty (pese a su inteligencia), Drácula, pertenecen al mundo de la centralidad, dan testimonio de lo oscuro en el corazón de las luces. Pero los soldados de la colonización superaron de modo incalculable los crímenes de todos ellos. Mataron a miles, decenas de miles, centenas de miles de seres humanos. Y crearon una civilización que –lejos de ser la de las luces– es la del apocalipsis. Escribe Hobsbawm: “Aunque el progreso del siglo XX es innegable (no lo es, la cuestión es por completo discutible, JPF), las predicciones no apuntan hacia una evolución positiva continuada, sino a la posibilidad, e incluso la inminencia, de una catástrofe (...) La experiencia de nuestro siglo nos ha enseñado a vivir en la experiencia del apocalipsis” (Hobsbawm, La Era del Imperio, 1874-1914, Crítica, Barcelona, 1001, 2012). Somos, todos nosotros, prostitutas de Whitechapel. Y el capitalismo es un trágico burdel en que los gerentes y los dueños reptan por el suelo arañando hasta el último dólar con tal de enfrentar el apocalipsis como lo que son: millonarios, hombres del progreso, de las luces, de la civilización.

Nota: Este texto está dedicado a Eduardo Grüner, a quien hace mucho que no veo, pero cuyo libro La oscuridad y las luces será siempre esencial en estas cuestiones, que son las nuestras, suramericanos.

José Pablo Feinmann.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-238988-2014-02-02.html

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

.jpg)